何必造车?华为可以inside每一辆车

发布日期: 2020-12-01来源: 汽车商业评论

“在今年的CES展上,不仅那些传统的汽车公司推出了自己的概念车,甚至跟汽车行业关系不大的企业,比如博世、LG、高通、百度,它们的展厅上都赫然出现了一辆又一辆的汽车。”

不知道是不是吴晓波老师这句话,让华为萌生了要把自己品牌logo打在汽车车身上的想法,“供应商新势力”不想再像传统供应商那样锦衣夜行了。

或许从华为的角度看,这件事是顺理成章的。2016年华为P9手机第一次打上了徕卡的标识,从此“拍照神器”成为华为手机的一张名片,也成为华为手机之后几年量价齐飞的重要推动力。

这种模式中,徕卡是华为的要素品牌。要素品牌是指为某些品牌产品中必不可缺的材料、元素和部件等构成要素所制定的品牌。应用最广泛的要素品牌有Intel Inside、杜比降噪、GORE-TEX防水面料等。

要素品牌之所以能被主品牌接纳,有几项重要原因,包括:要素品牌有助于辨识产品的价值; 知名的要素品牌意味着该产品具有附加价值; 因为有要素品牌高知名度的加持,可以缩短消费者做购买决策的时间; 要素品牌的所创造的信赖感,可以减少购买风险,包括经济风险与心理风险。

但汽车产品不太一样。

汽车是体积最大、表面积最大的消费品,所有汽车制造商却对这个流动的展示界面表现得极度克制,车身表面除了法规要求必须的品牌logo、生产商、车型等,极少出现其他标识。

能被标在车身上的非必要图文都是传奇。

最典型的是奥迪Quattro那只壁虎。在中国,它早已超越奥迪全时四驱系统形象代言的定位,以可爱形象和“避祸”、“庇护”的彩头成为所有车主喜爱的外饰,一边被堂而皇之贴在直接竞争对手的车上,一边长年累月地给淘宝商家带来滚滚财源。

同理,VVT-i、TSI、CGI、AMG、hybrid、PHEV这些出现在车身上的文字标识,目的都是为了彰显车辆在动力、性能、功能方面的独特性和竞争力。

虽然有着与要素品牌相似的功能,但这些都是汽车公司自己的技术,没有一家供应商的印记能被打在乘用车整车车身上,无论多先进的技术。

在华为之前,已经有汽车零部件供应商以其他方式提升自己在整车上的存在感。

最典型的是倍耐力推出彩色系列轮胎,布雷博推出色彩艳丽的卡钳。这两者给以往以黑色、暗色为主旋律的车轮部位带来鲜艳明快的点睛之笔,明显提升了整车的视觉效果,让消费者眼前一亮。

这些零部件品牌拥有悠久历史和高品质、高性能口碑,符合要素品牌特征,主机厂也乐得将此作为产品亮点之一直观地呈现给消费者,成为整车的加分项。

这些现象揭示出主机厂和供应商的关系在发生微妙变化:优秀的供应商品牌可以为主机厂带来价值增量,当主机厂意识到这种提升价值的方式,很可能对供应商品牌露出持越来越开放的心态。

但此前,实力强劲历史悠久的跨国零部件供应商们都没有提出过这样的诉求,受益于电动化火箭般蹿升的宁德时代们也没有做出过这样的尝试,迈出这一步的偏偏是2019年5月才正式成立智能汽车解决方案BU的华为,或许又一次应验了那句话:改变一个行业的,往往是外来者。

表面上这是在汽车车身上加一个logo,背后则是在改变汽车行业游戏规则、改变主机厂与供应商合作方式。

主机厂怎么想?

“取决于他东西强不强和是否稀缺。”这是主机厂高管的回复。

华为的三种合作模式

华为如何回答这个问题?

HI品牌发布后不久,汽车商业评论记者参观华为上海研究所,采访华为智能汽车解决方案BU总裁王军、ADS智能驾驶产品线总裁和首席架构师苏箐,与华为汽车BU做了一次深入沟通。

针对再次泛起的华为造不造车的猜测,王军再次重申“华为不造车,帮助车企造好车”的定位,这一次,他对华为怎么样帮助企业造好车进行了更详细的解释。

目前华为跟企业的合作模式分为三种。

第一种与传统Tier1类似,直接向车企提供零部件,但就像华为一直强调的,只做智能网联汽车的增量部件。

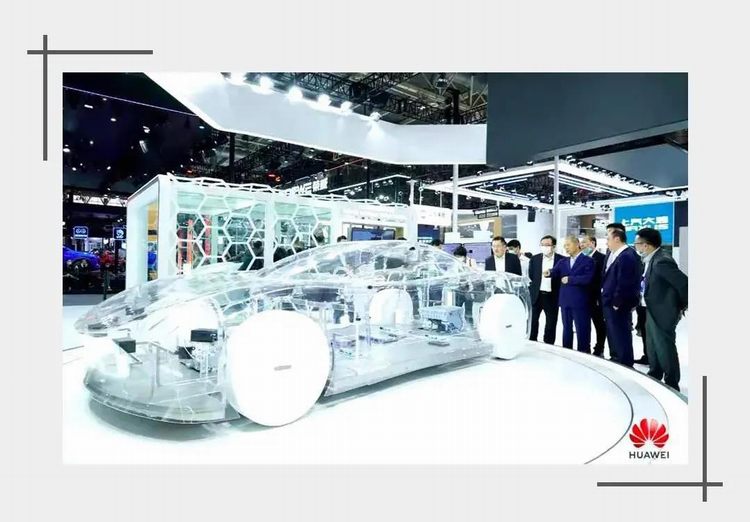

王军举了两个例子,激光雷达和AR-HUD。华为要造激光雷达已经不是秘密,上海研究所展示大厅入口处有一辆透明车壳的汽车模型,里面详细标明了目前华为为车企提供的部件和系统,其中有3颗激光雷达,分别位于前脸进气格栅和左右翼子板。

之所以敢提供3颗激光雷达的解决方案,王军说因为“无论是从性能上面还是从可预期的成本上面来说,都是有非常强的竞争力的”。华为开发的激光雷达规格是100线,目标成本是200美元甚至100美元(约合人民币1300元、650元)。如果实现,仅这一项就能改变全球自动驾驶落地进程。

AR-HUD利用了华为在光网络领域的核心技术,可以呈现就像前面10米距离有一台70寸4K电视的视觉效果,配合环绕音响,可以在汽车座舱内实现家庭影院的体验。