|

进山的路

走光化(今天的老河口市)、丹江,再坐汽车一路颠簸到十堰。或者,从丹江口港坐船到郧县邓湾码头,再坐汽车一路颠簸到十堰。1969年前后,进山的路就这么两条。

像一个“X”形状,或者从汽车城一汽、南京、上海,一路辗转,或者从军营、学校直奔过来,四面八方汇集在“X”的中心点十堰,前途命运,则指向今后的时间和空间,另一个开放的、存在无数可能性的未来。

心绪万种。牵挂,离愁,远离政治风雨的如释重负,踌躇于书写历史、创造未来的激奋。在那个平均年龄如此青春的万人建设大军中,内心里最强烈的声音就是,趁着年轻,大干一场。

风雨老白公路

2009年8月29日,十堰下起了大雨。上午9点,记者与1970年进山的设备制造厂退休高工徐泉法,第二代东风人、设备制造厂员工周小霞,本报摄影记者刘鸿飞冒雨走汉十高速,奔丹江而去。10点,车到土关垭下高速,走上老白公路。雨依然很大。

“今天的老白公路,路面宽阔,坡也没有那么陡了,很多弯道也得到改善。”

徐泉法介绍说,在1971年3月襄渝铁路(襄樊到重庆)通车前,1934年李宗仁为抗战修建的老白公路就像一条草绳,蜿蜒穿过十堰,曾是东风与外界联系的唯一通道和生命线。老白公路最宽处路基7米,傍山险要处只有三四米。

曾经担任东风汽车变速箱公司党委书记的谢再安,是从长春一汽来支援二汽的第一批建设者。他回忆说,1969年初,他从武汉坐火车到老河口,在二汽的接待站临时休息了一下,就坐上了4吨菲亚特牌大卡车,沿着老白公路,从老河口向十堰二汽建设指挥部靠近。“路窄坡陡,山道弯弯,很多路段左首是笔直峭壁,右首是百丈悬崖,而且路面坑洼不平,路边随处可见运载着重型设备和建材的车辆拥堵成长龙,弯弯曲曲一眼望不到头。从丹江口到十堰镇,100多公里的路往往要开上一天的时间。”当年的老白公路给他留下了深刻的印象。

东风神宇车辆有限公司党委书记高为中1968年5月随父亲从长春到二汽。他至今还记得进山时惊险的一幕。从老河口坐大客车进山途经草店,正赶上河中涨水。司机有些犹豫,但架不住乘客的催促,加大油门向河中驶去。车行至河中,大家正庆幸顺利过河,突然上游一道白线翻滚着向下游冲来。不知谁喊了一声,洪水来了。定眼一看,白线瞬间变成从未见过的浪头冲向客车,客车一下被冲向下游五六米,发动机也熄火了,车内顿时一片混乱。危急时刻,从老河口方向来了三台车,下来几个人,他们简单商量一下方案,立即投入抢险。

“只见一位30多岁的司机,从上游冲下来,一次,两次,由于水流太急都失败了,有一次差一点撞上汽车。第三次,司机手疾眼快,一把抓住轮胎,用钢丝绳把客车捆住。一位老师傅手拿红背心挥舞指挥,三台车一起拉,就像穿糖葫芦,三台车的鸣叫声响彻山谷,客车终于脱离了险境。

高为中说,“虽然过去了40多年,但司机师傅当年的样子还记忆犹新。”

丹江啊,丹江

上午11点,我们的车进入丹江市区。徐泉法老人当年虽然多次去过丹江火车站,但现在已经没法记起去火车站的路。在路人的指点下,我们的车驶入丹江口火车站路, 车开到离火车站不到百米远时,徐泉法老人变得兴奋起来。

今天,丹江火车站的进出口已经被砖头封闭,只有车站门口的两棵柏树依然挺拔,经过大雨的冲洗,更加翠绿。

丹江口火车站是汉丹铁路的终点,1958年10月开工,1966年通车。这条铁路在修建丹江口水利枢纽工程、二汽建设以及修建襄渝铁路时均发挥了重要作用。当年从全国各地来的二汽建设者们大都先在这里集合,再奔赴各自的单位。2002年,由于丹江口市的客流量小,客车停开,丹江口火车站变成了一个货运中心。

站在青翠的柏树前,徐泉法久久凝视着“丹江火车站”五个字。

“走,我们去看看当年的二汽招待站。”徐泉法老人突然想起来了什么,拉着记者就向车站外走。走出车站大门不到一百米,徐泉法小跑了起来,“那就是二汽招待所。”记者顺着老人手指的方向看去,一栋三层的红砖楼正在装修,只有那被日晒雨淋得已经没有了棱角的红砖在告诉世人,这栋房子已经很有历史了。

正在装修的工人师傅告诉记者,这就是当年的二汽招待所,现在名字仍然没变,还是二汽招待所。

从招待所出来,我们直奔丹江口港。到丹江口港的路还是那条老路,依然是土石路,坑坑洼洼。

当年,二汽建设所需的大量钢材和大型设备由于无法采用公路运输,就从丹江口港改用水路运输,运抵郧县的邓湾码头。还有那些坐火车到达丹江火车站的二汽建设者,大都从丹江口港出发,坐上开往郧县邓湾的小轮船。

“那个时候的小轮船都是木头做的,每条船大约载20个人,小轮船逆江而上晃悠七八个小时,到邓湾码头下船再坐车进山。进趟山不容易啊,从丹江到十堰得10个小时以上。”徐泉法感叹道。

丹江水道自春秋起即为贡道,是历代王朝补给物资的一条大通道,隋、唐以后成为连接西北和东南的重要通航水道。

当我们找到丹江口港时,40年后旧地重游,此处已是游船布满码头,游人都匆匆登上开往各个景点的轮船。昔日的小木船早已不见踪影,就连丹江到郧县的班船也早已停运。

工作人员告诉记者,“现在走公路那么方便,谁还坐轮船去郧县啊。”

劳动号子

在邓湾码头回响

8月29日下午,记者一行从十漫高速经汉江大桥前往郧县邓湾。进入郧县境内时,遭遇倾盆大雨和塌方,只能返回十堰。

9月7日,记者从十堰出发,经夏家店,走土天路,再次踏访二汽建设者进山的另一个入口——郧县邓湾码头。

邓湾港区位于郧县茶店镇蔡家岭村,300吨级泊位有3个,货运场有3处。当邓湾码头出现在我们面前时,看见的只是一堆堆的河沙,码头已经成为一家公司的河沙装卸场。

负责管理河沙装卸场的一位周姓工作人员告诉记者,“十堰市建筑用沙大都依靠邓湾码头供应。”

周先生遗憾地告诉记者,“邓湾码头只在上个世纪八十年代初期,东风车卖得很火的时候,东风商品车从这里通过水路发往全国各地,也就两年时间。后来由于这里的水位不高,运输很不方便, 就终止了水路运输。”

一位在汉江边打渔为生、兼做渡口生意的蔡师傅告诉记者,邓湾码头红火也只在上个世纪八十年代初以前, 当时二汽还在这里建有一个很大的商品车库。在当地村民的指引下,记者找到了当年通过水路运输的商品车仓库,一栋三层的办公楼已经杂草重生,房子已成危房。

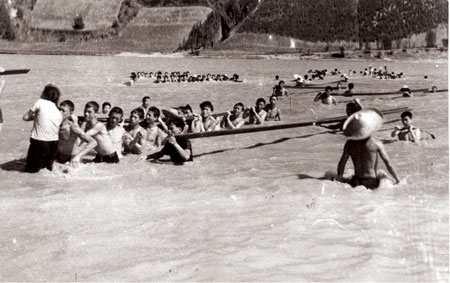

二汽建设初期,建设物资运到邓湾后,全靠工人手拉肩扛。几十吨的重型设备,工人们在其底下垫上圆木,然后几十人喊着号子,像拉纤似地拉到工地。

1969年10月份,许多建筑材料堆在邓湾码头,因交通运输困难,无法运进十堰。而工地停工待料的报告,却接连不断地送到总指挥部。一切迫在眉睫。饶斌号召机关干部和施工队伍用板车到邓湾码头抢运钢材,并身先士卒,不到两小时,拉着成百部板车的队伍就从四面八方汇集到六堰通往邓湾的路上。2000多人的队伍浩浩荡荡,摆长龙似的,长达两里多地,场景十分壮观。这次突击抢运回钢材50多吨,及时缓解了施工现场浇灌混凝土的燃眉之急,使二汽建设避免了因待料而停工。

虽然人去楼空,面目全非,但是邓湾码头,以及进山之路所有曾经的艰难困苦和战天斗地的场面,仍然时常在创业者的记忆中萦绕,在梦中苏醒。热血喷涌,精神永在。 |